DX組織診断サービス

FeatureWoven Work Design

「DX組織診断」の特長

Woven Work Design「DX組織診断サービス」は、

『「DX 推進指標」とそのガイダンス』(2019年7月経済産業省公表)で企業に実施を促す

DXの自己診断の実施、推進を支援するサービスです。

-

- 1

目標設定

経済産業省、IPAの

DX推進指標に準拠 -

組織がDXを取り組むための理想的な組織を明示し、どのレベルに「目標設定」すべきかが、国のDX推進指標に準拠した形でわかる。

- 1

-

- 2

現状評価

DX推進指標による評価、

問題、課題の把握 -

・DXに対応した組織の「現状評価」と「問題」 「課題」が把握できる。

・チーム、幹部社員、経営レベルでDXを進める上での改善すべき「問題」「課題」が見える。

- 2

-

- 3

対応策提示

アクションに

直結した具体策の提示 -

・目標と現状とのギャップを埋めるための組織課題への「対応策」を提示。

・企業成果向上に直結する今後の道筋(アクションプラン)を提示。

- 3

各企業は競争力維持・強化のため、

DX※が急務

※DX(デジタルトランスフォーメーション)の定義

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

以下「経済産業省、

IPAホームページ」より抜粋、要約

- 現状

-

多くの企業で実証的な取組は行われているが、

ビジネスの変革にはつながっていない- 1 「顧客視点でどのような価値を創出するか、ビジョンが明確でない」

- 2 「号令だけでは、経営トップがコミットメントを示したことにならない」

- 3 「DX による価値創出に向けて、その基盤となる IT システムがどうあるべきか、認識が十分とは言えない」

- 対策

-

経産省は「DX推進指標」を公開し、

必要なアクションをとっていくための

気付きの機会を提供。各企業での自己診断の実施を促す。

また、同時に専門家への相談を推奨。

参考:経済産業省が

推奨する専門家の立ち位置

Service flowDX組織診断

サービスの流れ

DX診断を行い、組織活性化に向けての課題と今後の具体的な対応策(処方箋)を提示します。

- A

アンケート /

インタビューの実施 -

- 現状の状態を精密検査項目により評価します。

- 最初にアンケートに回答頂きます。

- アンケート回答を基に、経営者はじめキーマンの方々にインタビューいたします。

- 精密検査

- B

アンケート集計・分析

-

- 現状値と平均値とのGAPを計測し、強み、弱みを把握、分析します。

- さらに統計的に項目毎の評価を行い項目レベルでの強み、弱みを把握、分析します。

- 分析(レポート)

- C

組織活性化への課題と対応を提示

-

- 分析結果をもとに今後の組織活性化へ向けての課題と対応策(処方箋)を提示します。

- 組織マネジメントの提案を致します。

- 処方箋

-

研修プログラム・

電子ツールサービス(実践研修) - 薬(施術)

-

Aアンケート / インタビューの実施

アンケートによる現状評価

アンケート分野 ビジョン 経営トップのコミットメント 仕組み(マインドセット、企業文化 / 推進・サポート体制 /人材育成・確保) 事業への落とし込み インタビューによる診断

アンケート結果を基に評価結果のインタビューによる掘り下げ

-

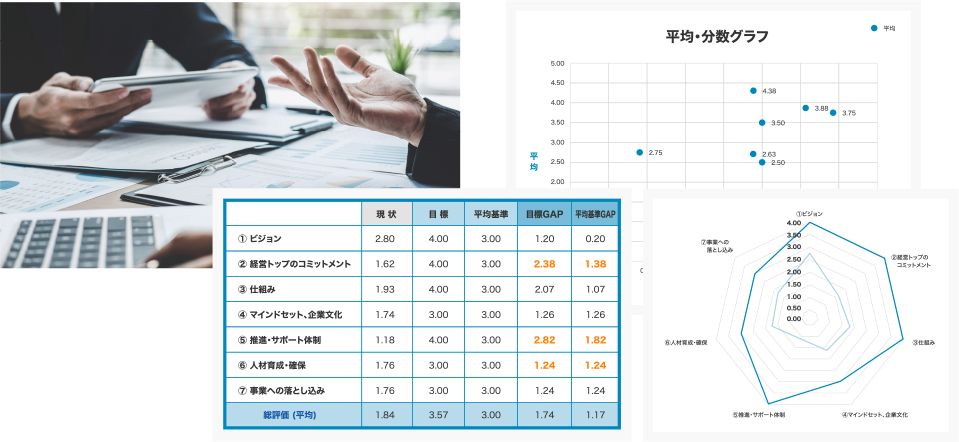

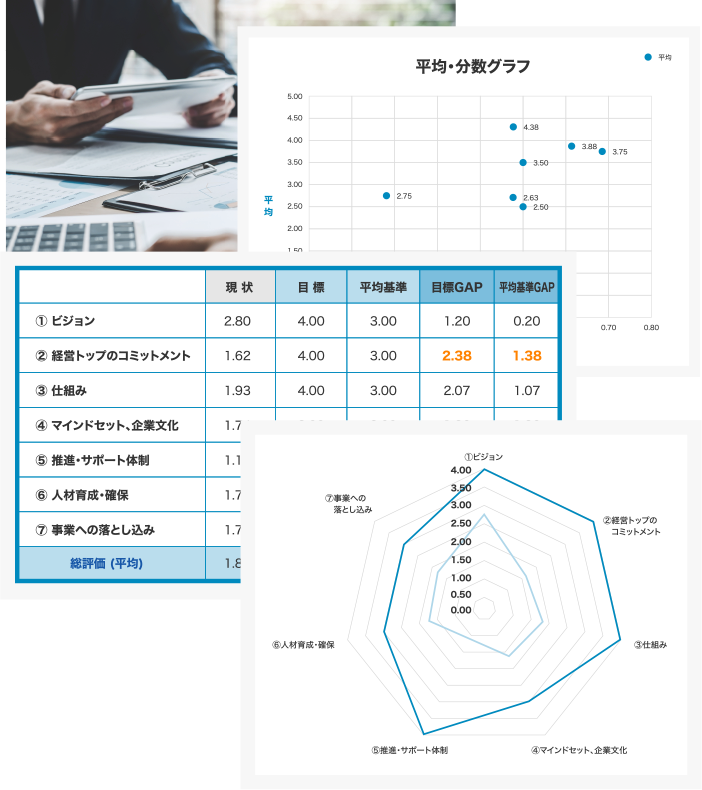

Bアンケート集計・分析

アンケート結果から弱い分野、項目を炙り出し

現在の状態を定量的に把握します。

集計・分析結果イメージ

集計・分析結果イメージ -

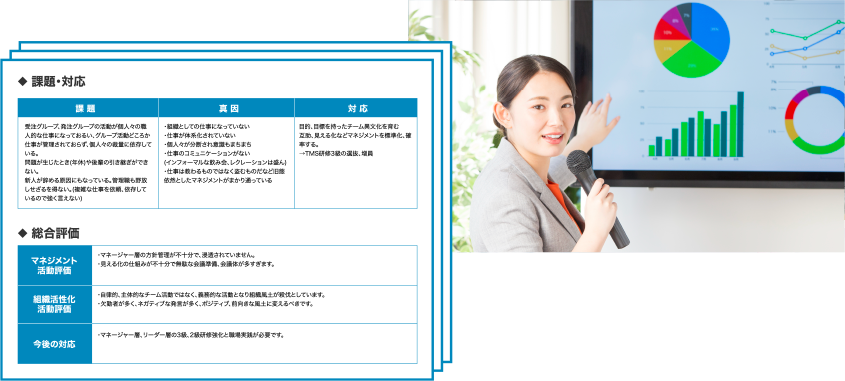

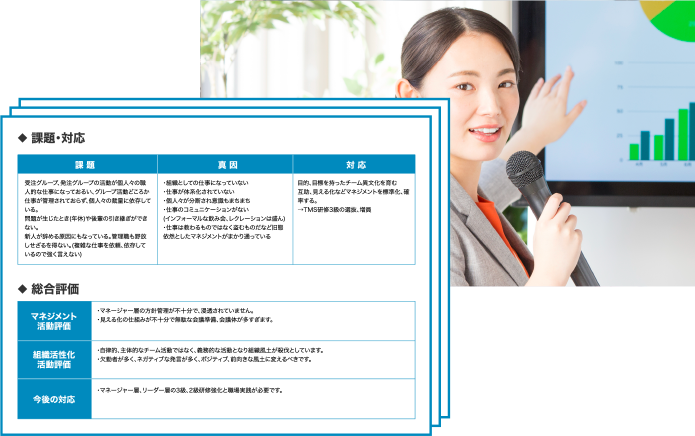

C組織活性化への課題と対応を提示

アンケート、インタビューの診断の結果、把握された課題を整理、

分析した上で、

総合評価を行い今後の対応策

[薬(施術)への処方箋]を提示します。

診断報告イメージ

診断報告イメージ

Supervisor「DX組織診断サービス」

監修者

合同会社 アイティ・マネジメント研究所 代表(CEO) 高木 徹

合同会社 アイティ・マネジメント研究所 代表(CEO) 高木 徹世界的経済誌フォーブスが2017年の優良企業として評価した日本唯一の企業であるトヨタ自動車を15年間研究し続けそのDNAを他社に移植している。富士通株式会社で自律改善推進室プロジェクト部長(カイゼン塾塾長)として、1000人以上の塾生を輩出し、トヨタ自動車(基幹職)では問題プロジェクトの撲滅に貢献。日本では大手企業から中小企業までを幅広く指導している。2010年には米国・飛行機メーカーを指導し、中国、韓国、タイ、ベトナムなどの海外企業に対しても指導の幅を広げており日本式経営(マネジメント)を輸出している。2020年より新たなマネジメント&組織開発プログラムであるWoven Work Designを展開。

実績・経歴

- 富士通のメインフレーム(OSIV/F4 MSP)の自動運転機能の開発・保守を担当後、ダウンサイジングの波に乗りリーンスターアップ的にUNIX上で次世代運用管理製品の企画・設計・開発を行う

- フィールドでJavaのアーキテクトとして活動しつつ組織変革に興味を持ち、経営企画・人材開発・営業職を経験しTPSと出会うこととなる

- 2006年

トヨタ自動車e-TOYOTA部に出向(基幹職)し、アジャイルを実践してプロジェクトの生産性を向上させた。 - 2007年

富士通株式会社 生産革新本部 TPS推進担当部長 - 2008年

自律改善推進室プロジェクト部長 - 2009年10月

豊田マネージメント研究所副社長。TMS&TPS検定協会 副理事長 TMS検定策定委員 - 米国の飛行機メーカー、韓国、中国などの企業への指導と日本的経営を中心にした生産性向上の理論であるトヨタ流のマネジメントを普及する活動を行っている。

- 日本では、大手ITベンダーや中小企業まで多くの会社での指導経験を持つ

- 富士通株式会社とTMS3級認定プログラムの講師としての指導者数は1300人を超える。

担当分野

- 幹部社員・リーダへのトヨタ流

マネジメントの指導 - プロジェクトマネジメント支援

(アジャイル) - 経営スピードを数倍に上げる

組織開発 - 古典をベースにした人間性向上

の指導 - 社内改善を推進、リードするキーマン

の育成

著書・執筆記事

Evangelist「DX組織診断サービス」

エバンジェリスト

合同会社 アイティ・マネジメント研究所 宮島 維史

合同会社 アイティ・マネジメント研究所 宮島 維史1991~2005年 富士通株式会社入社後、株式会社富士通総研(出向先)にて製造業をはじめ流通、公共、大学でのBPR(業務改革)、管理会計構築、ERPの構想立案、組織改革、顧客満足度調査技法を中心にコンサルティングを実施。決算早期化、業務効率化、管理会計導入、経営情報の見える化を手掛けた。並行してコンセプトデザイン、管理会計の社内研修(FLM認定講師)及び社外講師を実施した。

2006~2007年 富士通株式会社(出向元)にてSOX法による内部統制プロジェクトEAGLEに参加し、SE部門のソリューション経理部を担当した。

2008~2013年 株式会社富士通総研にて外部顧客のコンサル経験で得たコンサル手法、知見を社内の業務統括部で実践し、業務改革を行いながら実務を遂行。業務管理、計数管理、情報システム管理、業務改革を行う。TPSの自律改善塾に参加し自律改善活動を社内にて実践、間接部門のサービス向上と業務効率化を推進した。

2017年~2019年3月 情報化推進室にてPJ管理(社内システム)の企画、運用を行い、SI進行基準の改善、社内システムの新機能の企画、外部委託先管理を行った。業務統括部に戻り全社予実管理、発注先評価を実施した。2019年3月定年退職。

担当分野

- 組織の診断サービス

実績

- 全社情報化構想立案・BPR決算早期化(決算業務短縮業務改革)(大手食品メーカー)

- 経営管理企画 チャネル別管理会計導入(大手酒卸業)(チャネル別責任会計導入)

- ABC/ABM、BSCによる管理会計導入企画(大手製パンメーカ)(物流効率化)

- 研修講師(コンセプトデザイン法、管理会計)

- ERP(GLOVIA Summit/Hyperion)を核とした経営管理会計導入(大手医薬品メーカ)(経営管理DWH)

- 原価管理(SEソフトウェア等)BPR(富士通グループ企業)

- 大学全学認証システム構想立案(情報化構想)(旧帝大 国立大学法人)

- BSC手法の大学グランドデザイン導入による情報化推進(地方国立大学法人)

- 〇〇県発生主義会計導入と情報化計画立案支援(〇〇県)

- 公的セクターへの民間手法導入によるBPR(〇〇市企業局)

経歴

- 株式会社富士通総研 産業、公共コンサル事業部 シニアコンサルタント

- 富士通株式会社 FujitsuWay推進本部 本部員

- 株式会社富士通総研 流通、業務統括部、情報化推進室 マネジングコンサルタント

所属団体・学会

日本CFO協会 正会員(ジェネラルCFO)

FAQよくあるご質問

-

従来のIT戦略とDX戦略の本質的な違いはなんですか?

今までのIT戦略は従来の経営の仕方をベースとした局所的なものですが、DXは社員の一人一人の意識とマネジメントスタイルを抜本的に変え今までとは異なる新たな価値観でITを中心にビジネスを再構築します。

-

DX戦略がなぜ経営改革と言われるのですか?

ハンコに代表されるように今までの商習慣を変えスピードを倍以上に高めなければ市場競争に勝てないため、経営者、現場の従業員が一体となったマネジメントの変換が必要なためです。

-

DX戦略の経営改革には何が必要ですか?

経営者が率先垂範し、外部の力も利用し従業員が一体となって危機感を持つことが必要となります。

-

2025年の崖って本当に危惧されているのですか?煽るためにではないのですか?

・ビジネスモデルがデジタル競争で変わっていくので、対応できなければ廃業に追いやらてしまいます。

DXに投資したいと思っても、レガシーが足かせになり前向きな投資に歯止めがかかる事が危惧されてます。 -

2025年の崖のリスクは具体的に何ですか?

・レガシーの保守維持に人、資金がとられて前向きなDX投資人材配置までに手が回らなくなるリスク

・デジタルデータ整備できず、ビッグデータの活用が困難で、製品、サービスが発信されなくなるリスク -

AIとか、IoTとかとDXとどこがどう違うのか?

AIやIoTはデジタル要素技術でDXはそれら要素技術を活用し顧客価値を提供する経営革新。

-

経産省・IPAが躍起になって進めている、それはどこにあるのでしょうか?

そしてDXは、本当に本物なのか、そんな疑問を持ったりしています。DX推進が遅れると国の産業の競争力低下につながりますので国の重要な産業政策になっております。

経産省・IPAはこのサイトです

https://www.meti.go.jp/press/2019/07/20190731003/20190731003.html -

例えば、DXの源流がトヨタ式(Lean)だとか、なぜトヨタ式がいいのか?

DXを進めていく上でよく使われる方法論(リーンスタートアップ、デザインシンキング、Scrum開発など) の源流はトヨタ式にありその本質(人間性の向上)を正しく理解しているからです。

-

企業の組織の大きさに依って対応が違ってくるかもしれませんが、どれくらいの組織を対象としているのか?

生業によって変わってくると思うが。大手も、中小もDXへの取組みは一緒で本質的に企業規模の大中小は関係ありません。今後は企業規模、生業にかかわらず全ての企業がDXになると考えた方が良いです。

-

IPAの自己診断もそうだが何故DXで組織を診断する必要があるのか?

組織の話からDXは始められているが。DX推進では組織が壁になっています。技術力や経営資源があっても推進できないのは組織が壁になっているためです。組織運用が最終的に成功の鍵を握ってます。

-

経営者の方々のDXへの認識は高いものなのでしょうか?

経営者の方々は本業が上手くいっていると今のままで今後も良いと認識されてDXの認識は低くなりがちです。

-

対象とする組織はどこか?

顧客への価値創造をバリューチェーン(価値連鎖)より捉え、直接部門、間接部門の全てが対象組織です。

-

組織診断はどの位の期間か?

企業規模にもよりますが1.5ケ月~2ケ月を目安にしております。

-

なぜ研修がポイントなのか?

人材育成が組織運営、人づくりに大きく影響し企業成果を決定付けます。DX研修が重要なポイントとなります。

-

他社と比較してどうか?

他社は欧米流の心理学での対応が主流ですが、弊社はトヨタ方式での「しくみ、しかけ」と人間性の向上を伴う習慣仕掛けでのグローバル対応を行います。

組織を再構築する

カルチャー・トランスフォーメーション

Woven Work

Design

有力企業30社が導入し30%以上の生産性向上を持続的に生み出したソリューション

マンガでわかるトヨタ流の生産方式とマネジメント

マンガでわかるトヨタ流の生産方式とマネジメント トヨタ流の教科書 TMS編

トヨタ流の教科書 TMS編